La colonisation de l’Afrique par les puissances européennes à partir du XIXème siècle, a été un processus complexe, brutal et multidimensionnel. Si les dimensions politiques, économiques et militaires sont souvent mises en avant, un autre facteur, plus subtil mais tout aussi déterminant, a joué un rôle central : la religion, en particulier le christianisme. Les missions catholiques et protestantes ont accompagné, soutenu, voire précédé les entreprises coloniales. Présentée comme une force de paix, d'éducation et de moralisation, la religion a servi d’instrument de domination culturelle, d’assimilation sociale et de légitimation morale à la colonisation de l'Afrique.

Cette association entre la foi chrétienne et le projet colonial a engendré des transformations profondes et durables dans les sociétés africaines : perte de repères spirituels traditionnels, remodelage des identités culturelles, modification des structures sociales, et création d'une nouvelle élite africaine formée par les missionnaires.

Pour les étudiants, chercheurs et enseignants africains, comprendre le rôle de la religion dans la colonisation de l’Afrique est fondamental pour déconstruire certains mythes historiques et repenser les rapports entre spiritualité, identité et héritage colonial. Cet article propose une analyse approfondie, rigoureuse et documentée de l’impact de la religion sur les dynamiques coloniales africaines, avec un accent particulier sur le Cameroun.

1. La religion comme instrument préparatoire de la colonisation

1.1. Les missions chétiennes en éclaireurs de l'impérialisme

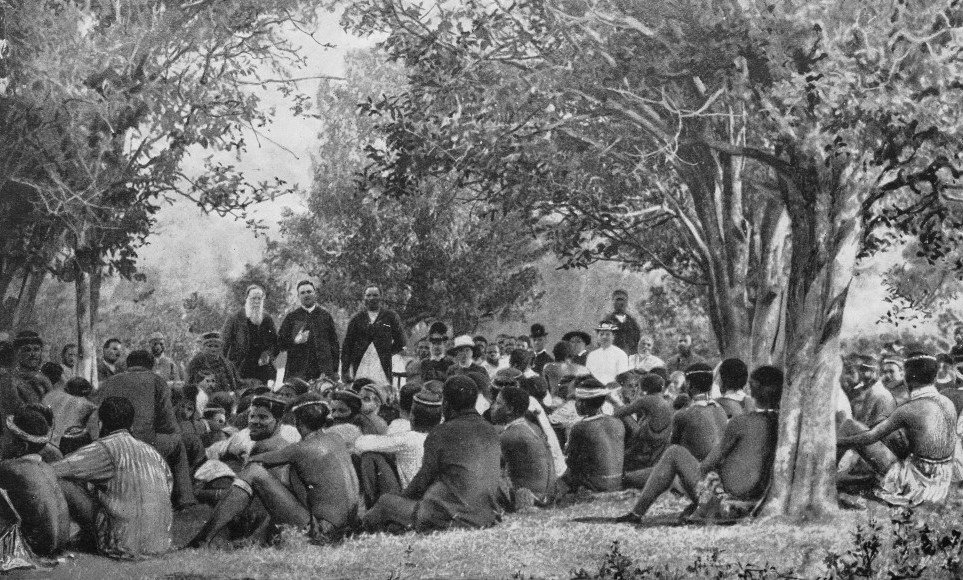

Bien avant que les drapeaux coloniaux ne flottent sur les territoires africains, les missionnaires chrétiens avaient déjà posé leurs valises. Ils ont souvent été les premiers étrangers à s’implanter durablement au sein des sociétés africaines, notamment dans les zones les plus reculées. Si leur présence, était présentée comme purement spirituelle, elle était en réalité très politique.

Leur rôle consistait à :

- Traduire la Bible dans les langues locales, facilitant ainsi l’apprentissage des langues coloniales comme le français, l’anglais ou l’allemand.

- Créer des postes de missions avec des églises, des écoles et des dispensaires pour attirant les populations locales.

- Nouer des alliances avec les chefs traditionnels pour obtenir des terres et asseoir leur autorité morale.

En recueillant des informations sur les traditions, les structures politiques et les dynamiques sociales locales, les missionnaires ont sans le vouloir ou consciemment préparé le terrain à la prise de contrôle militaire et administrative par les puissances européennes.

1.2. Une rhétorique civilisatrice et paternaliste

Les missionnaires avaient une vision très européocentrée du monde. Ils considéraient les croyances et pratiques africaines comme païennes, archaïques, voire diaboliques. Leur discours visait à présenter la colonisation non pas comme une conquête, mais comme une mission civilisatrice inspirée par Dieu.

Voici quelques expressions récurrentes :

- « Sauver les âmes perdues » en Afrique.

- « Apporter la lumière de l’Évangile aux nations barbares ».

- « Régénérer les peuples africains par la foi ».

Ce discours servait de caution morale à la domination européenne, donnant aux colons une légitimité spirituelle.

2. L'éducation religieuse : pilier de l'asservissement culturel

2.1. L'école missionnaire : une fabrique des sujets coloniaux

Les missions chrétiennes ont rapidement compris que l’éducation était un levier stratégique pour asseoir la domination coloniale. Les écoles confessionnelles enseignaient :

- La langue du colonisateur.

- Les textes bibliques et le catéchisme.

- Une version biaisée de l’histoire, glorifiant l’Europe et niant les civilisations africaines.

Les enfants étaient ainsi formatés pour devenir de bons sujets coloniaux, respectueux de l’ordre, loyaux envers l’autorite étrangère et déconnectés de leur identité culturelle.

2.2. L'effacement programmé des traditions africaines

Les missionnaires ont combattu activement les pratiques spirituelles locales :

- Les masques, danses rituelles et cultes ancestraux étaient interdits.

- Les objets sacrés étaient détruits ou récupérés pour les musées européens.

- Les prêtres traditionnels étaient persécutés ou ridiculisés.

Conséquence : une rupture culturelle qui a laissé plusieurs générations d’Africains sans repères spirituels endogènes, et honteux de leurs racines.

3. La religion comme justification morale de la colonisation

3.1. La « mission civilisatrice » : foi et pouvoir politique

Les colonisateurs ont utilisé la religion pour masquer leurs ambitions économiques et stratégiques. La réthorique de la foi a transformé les conquêtes violentes en actions humanitaires.

Exemples :

- L’invasion de territoires était justifiée par le besoin de protéger les missionnaires.

- L’exploitation des ressources était excusée par la construction d'infrastructures sociales (hôpitaux, écoles).

Ainsi, l’alliance entre chrétienté et impérialisme a permis une conquête en douceur, sous couvert de bonnes intentions.

3.2. Une entente directe entre Églises et administrations coloniales

Les missions religieuses bénéficiaient de nombreux avantages :

- Subventions financières.

- Titres fonciers et terres fertiles.

- Appui militaire en cas de résistance locale.

En retour, elles formaient une élite africaine au service de l’empire : écrivains publics, enseignants, fonctionnaires, tous porteurs d’une culture européenne et convertis aux dogmes chrétiens.

4. Cas du Cameroun : une colonisation sous double bénédiction

4.1. La période allemande (1884-1916)

Les missions protestantes de Bâle (Suisse) et les catholiques allemands (Pallottins) ont joué un rôle prépondérant :

- Construction de dizaines d’écoles et églises.

- Introduction de l’alphabet dans les langues locales.

- Formation d’une élite indigène alphabétisée.

Le pouvoir allemand s’appuyait sur ces institutions pour pacifier les territoires et faciliter la gouvernance.

4.2. Les mandats français et britanniques (1916-1960)

Après la défaite allemande, le Cameroun fut partagé entre la France et le Royaume-Uni. Chaque puissance utilisa la religion à ses propres fins :

- Les Français imposèrent un modèle catholique centralisé, lié à leur politique d’assimilation.

- Les Britannique, quant à eux, favorisèrent les missions protestantes, plus décentralisées mais tout aussi influentes.

Dans les deux cas, l’éducation missionnaire était un outil de fabrication du citoyen colonial.

5. Héritages contemporains de la religion coloniale en Afrique

5.1. Un présence religieuse toujours dominante

Aujourd’hui, la carte religieuse de l’Afrique reflète largement l’héritage colonial :

- Les pays anciennement français sont majoritairement catholiques.

- Ceux ayant connu une colonisation britannique sont plutôt protestants.

Les églises continuent d'avoir un rôle dans :

- L'éducation (écoles privées confessionnelles).

- La santé (hôpitaux missionnaires).

- La politique (interventions religieuses dans les débats publics).

5.2. Une identité fragmentée : entre foi et traditions

La plupart des Africains vivent aujourd’hui un tiraillement identitaire :

- Ils pratiquent le christianisme tout en conservant des rites traditionnels.

- Ils hésitent à revendiquer leurs croyances ancestrales par peur du jugement.

Cette crise trouve ses racines dans l’effacement programmé des cultures africaines pendant la colonisation. Déconstruire les héritages coloniaux passe par la réhabilitation des spiritualités africaines et la redéfinition de la place de la foi importée.

Conclusion

La religion a été un vecteur central de la colonisation de l’Afrique. Elle a permis aux puissances européennes d’ancrer leur domination, non seulement par la force, mais aussi par la persuasion, l’éducation et la conversion. Le christianisme n’a pas seulement apporté une nouvelle foi : il a aussi imposé une nouvelle vision du monde, une nouvelle morale, une nouvelle hiérarchie sociale.

Pour les Africains d'aujourd'hui, en particulier les étudiants et enseignants, ainsi que les plateformes éducatives comme KELétude, il est essentiel de rendre accessible cette réflexion historique, crucial d’examiner ce passé avec lucidité car comprendre le rôle de la religion dans la colonisation permet de mieux saisir les défis contemporains de l’identité africaine, entre mémoire et avenir. En rétablissant la vérité historique, l’Afrique peut réconcilier son passé et construire un avenir plus conscient de ses racines.